我很喜欢看 Eli Bendersky 的博客,原因是多种多样的,一是技术上这位博主跟我有非常相似的兴趣点,二是他的文笔熟练、流畅,三是他的执行力很强,最后,这几点都是我希望自己能做到的,我自己正走在半路上,而他在每个方面都领先我一些,仿佛是一名老师在带领着我。因此我尤其喜欢他的博客。

但今天不是来介绍他的博客本身的。从 2003 年至今,这博客已经登了接近 1300 篇文章,每篇文章都会打上若干的 tag 标签,其中含文章最多的是多达 360 篇的“阅读”标签(”Book Review”, to be precise)。

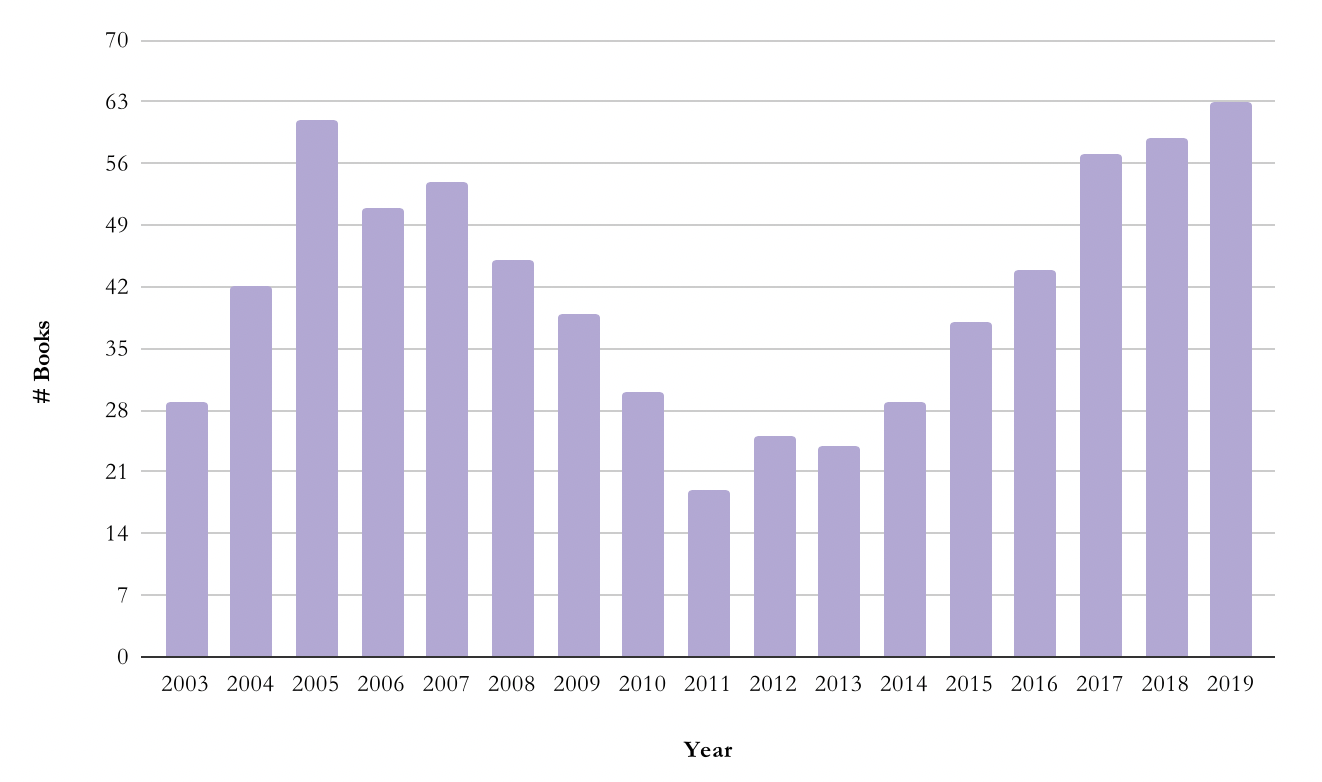

上图是博主 Eli 在 2003 年到 2019 年间,每年所读的书的数量的统计,在 2019 年读了 63 本书,刷新了他的个人记录。即使是最少的 2011 年,他也看了 19 本书。在这些书里,并不都是薄薄的小文章,有长篇小说名著,也有经济类的政治类的,还有许多技术类的(他会对部分书写读后感)。

看到这个表,我不禁自省了两个问题:

- 我一年看了几本书?

- 他一年看了63本书,我用这同样的时间做了什么?

我是喜欢看书的,也能坐得下来看书,但一年下来也只能看 5 本书左右。我虽还不善于管理时间,但至少也善于规划时间了,我把一天24小时按最小半小时为单位画表,除开睡眠、通勤、上班的时间,一天下来能自由支配的时间里,规划用于健身、学习、娱乐等,大约在一个季度左右的周期会迭代一次,在不同时期,具体规划也会不同,归根结底是按照心情和习惯来更新。

总体上我自认为对自己要求不能算严格,但还是有追求的。一开始的时间规划里,是没有娱乐项的,当时实际的生活里娱乐的占比确实很低,后来发现,因由健身积累的皮质醇以及其他因素的影响,心情和乐观向上的动力会随着规划的持续执行而逐渐变差,然后逐渐反思发现,娱乐对人来说还是必须的,就像拉伸之于健身一样,所以在规划里为娱乐留下了位置。

稍微计算下就能发现,如果每天的自由支配时间都能用于不受打断的读书,那么一年下来读个十来二十本书,完全不是问题。一天大约能有三四个小时,有些书读得慢点每小时能读十到二十页左右,一个月即使只花二十天来阅读(同工作日)也能最少读600页了,如果是小说一类的,还能多接近一倍。但尽管我喜欢看书,认真规划时间,还是实际上做不到。时间都用来看视频、打游戏,花在多媒体资源上了。

其实看视频、打游戏,并不是什么无价值的事情。我喜欢看的视频分很多类型。旅行类的视频,例如旅拍、探店,身临其境仿佛我自己去旅行了一样,让我积累了对当地的知识,也是为以后自己到实地去提供了经验和材料。知识类的视频,例如网课,例如针对第三方材料的讲解,则很大程度上也可以看作是一种新类型的“书”了。当然也有很大一部分纯“奶头乐”性质的视频,不过这部分倒是落在”娱乐性“的时间规划内,与之前落在非娱乐性规划的种类不同。至于打游戏,我还因为在游戏战队里担任培训教官,学会了用 Manim 制作教案,学会了录屏剪视频、开通直播,更重要是锻炼了与人沟通交流、讲解的技巧等,比起毫无产出的纯娱乐,学习成果反而相当丰富。

虽然一年看那么多书让我很羡慕,但除开自己的这股虚荣心,仔细想想,反而让我觉得自己现在的生活确实更适合自己。因为终究,这几个问题是很难回答清楚的:读书是不是一定有益?不读书是不是一定无益?看视频打游戏是不是一定比读书的益处少?究竟吸收什么对我们来说才叫有益?Eli 本人在 2007 年也提到,他发现自己也会因为读的书数量多沾沾自喜,而有时忽略书本身好不好的问题。当然我相信,这是他读了太多的书的甜蜜的苦恼,从客观上来说,并不能说明他为了看书而看书,就像我们跑步,有时跑着跑着发现忽然想不起来三分钟前看到什么了,但这不能说明我们跑得不认真,可能反而恰恰是因为很喜欢、很投入,所以对事情本质的反面更为敏感。

但不管怎么说,做一件事情做了多少,本身不应该成为一种衡量的标准。人生就是人生,人有兴趣去追求、有欲望得满足、有家人朋友要陪伴、也有各自不同的价值观,能实现自己的当然就是好的方式,这也不是毒鸡汤,而是一种与人比较时的释然的视角。对我自己来说,我更愿意从这几个方面来评价当前的实践对自己来说是不是有益:我是不是具有了更多的可能性,来完成可能的未来的新内容?我是不是建造了新的东西?我是不是补全了自己缺失的东西,对自己更加满意了?

人是无知的,但他又全知。“What I cannot create, I do not understand”,所以,唯有创造才能实现个人价值。感谢 Eli ,他的读书的记录没有真正教会我什么,但他的博客却教会了我许多,因为这是他的创造。